In einem Artikel beschrieb ich eine Szene, in der ich mit einem Rollstuhlfahrer und seiner Assistentin in Zürich unterwegs war:

Im Dörfli, der Altstadt Zürichs, fuhren wir eine ziemlich steile Straße hinauf, die zudem mit für Rollstuhlfahrer schlimmen Pflaster ausgelegt war. Die junge Frau quälte sich ab, den Rollstuhl den Berg hinaufzuschieben und es zerriß mir fast das Herz, das mit ansehen zu müssen, ohne helfen zu können.

Das Pflaster bestand aus Steinen, die ungefähr sieben, acht Zentimeter maßen und zwischen denen eine Lücke war. Nun haben Rollstühle vier Räder, von denen zwei so klein sind, dass sie sich ständig in diesen Rillen verhaken. Ein Rollstuhlfahrer muss schon reichlich Kraft aufwenden, um sich auf solchem Pflaster vorwärts bewegen zu können. Ein anderer Aspekt ist aber für den Betroffenen viel gravierender. Die Gründe, warum ein Mensch einen Rollstuhl benutzen muss sind vielfältig. Es kann eine verletzte Wirbelsäule sein oder eine destruktive Krankheit. In jedem Fall sind die Erschütterungen, die die kleinen Räder des Rollstuhls vom Pflaster übertragen, sehr unangenehm, wenn nicht sogar schmerzhaft.

Diesen ganzen Sachverhalt habe ich in der Formulierung „… schlimmes Pflaster“ zusammengefasst. Das Synonym-Wörterbuch des Dudens listet für das Wort schlimm 165 Alternativen auf. Na Hilfe, wie soll ich denn da das richtige, das passende Wort finden? Aus Zeitgründen oder Lustlosigkeit geben an dieser Stelle viele Schreiber auf und belassen es dabei. Das ’schlimme‘ daran ist, dass Wörter Assoziationen in unseren Köpfen entstehen lassen. Einer verbindet diese Formulierung wortwörtlich mit einem „schlimmen Pflaster“, das sich partout nicht entfernen lassen wollte und am Ende nicht nur einen häßlichen roten Fleck, sondern auch höllische Schmerzen hinterlassen hat. Ein anderer Zeitgenosse ist gerade von jemand übelst, oder auch schlimm beschimpft worden. Beide werden das „schlimme Pflaster“ auf ihre Weise interpretieren. Beides wird nicht das sein, was ich meinte.

Also, ich brauche ein neues Wort. „Schlimm“ ist in diesem Fall einfach zu allgemein, es drückt nicht das aus, was ich sagen wollte. Die 165 Varianten des Dudens helfen mir nicht wirklich weiter. Zwar unterteilt das Synonymwörterbuch sie durch Aufzählungszeichen in Bedeutungsgruppen, aber das ist mir zu ungenau. Ich verwende seit vielen Jahren Textor aus dem Verlag Rowolt. Die Germanistin Renate Morell hat 57.000 Verweise auf sinnverwandte Wörter zusammengetragen und sie nach Bedeutungen gegliedert, allerdings in einer viel präziseren Art, wie es der Duden anbietet.

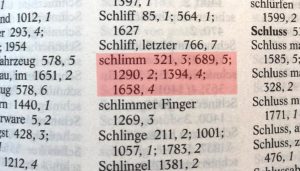

Suchen wir gemeinsam nach einer besseren Variante für die „schlimmen Pflaster“. Im Gegensatz zum Duden gibt es im Textor ein Stichwortverzeichnis, so wie man es aus jedem Fachbuch kennt. Dort sind je nach Bedeutung verschiedene Verweise aufgeführt. Sie führen uns zu den verschiedenen Gruppen und den Unterabschnitten, die der Bedeutung des gesuchten Wortes am nächsten kommen. In unserem Beispiel sind es fünf Wortgruppen, in denen sich die verschiedene Bedeutungen des Wortes „schlimm“ verbergen. Damit wir nicht alle Varianten durchlesen müssen, wird bereits auf die Stelle verwiesen, an der wir alternative Bezeichnungen für das Wort finden.

Suchen wir gemeinsam nach einer besseren Variante für die „schlimmen Pflaster“. Im Gegensatz zum Duden gibt es im Textor ein Stichwortverzeichnis, so wie man es aus jedem Fachbuch kennt. Dort sind je nach Bedeutung verschiedene Verweise aufgeführt. Sie führen uns zu den verschiedenen Gruppen und den Unterabschnitten, die der Bedeutung des gesuchten Wortes am nächsten kommen. In unserem Beispiel sind es fünf Wortgruppen, in denen sich die verschiedene Bedeutungen des Wortes „schlimm“ verbergen. Damit wir nicht alle Varianten durchlesen müssen, wird bereits auf die Stelle verwiesen, an der wir alternative Bezeichnungen für das Wort finden.

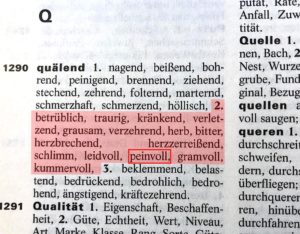

Die Verweise sind durch eine Durchnummerierung am Rande der Seiten gut zu finden. Wir werden fündig unter der Nummer 1290, Absatz 2. Da gefallen mir schon einige der Varianten. Herzzereißend, beispielsweise, war anzuschauen, wie die junge Frau sich mit dem Rollstuhl abquälte. Da hätte man schon betrüblich werden können. Kummervoll musste ich mit ansehen, wie die Kräfte der Assistentin immer mehr nachließen. Also eine ganze Menge Wörter, die für die Beschreibung passen würden. Aber sie sind alle keine Entsprechung für die schlimmen Pflaster. Peinvoll allerdings, das ist das Pflaster. Es erzeugt sellischen und körperlichen Schmerz. Ich entscheide mich also für diese Variante:

Im Dörfli, der Altstadt Zürichs, fuhren wir eine ziemlich steile Straße hinauf, die zudem mit für Rollstuhlfahrer peinvollen Pflaster ausgelegt war.

Peinvoll beschreibt genauer, dass der Rollstuhlfahrer nicht nur unwahrscheinlich viel Kraft benötigt, um den Berg hinaufzukommen, dieses Pflaster bereitet ihm obendrein Schmerzen.

Bleibt nur noch zu erkären, warum der Textor Textor heißt. Hier muss der Autor in das Reich der Vermutungen wechseln. Unbestritten ist, dass Renate Morell, eine Germanistin, an der Überarbeitung und Aktualisierung des Buches arbeitet. Bei Amazon findet man aber noch eine zweite Autorin: Annemarie Weber. Bei ihr könnte es sich um die Schriftstellerin und Journalistin Annemarie Weber handeln, die 1918 in Berlin geboren wurde und 1991 auch dort verstarb. Das Wort Textor stammt aus dem lateinischen und bezeichnet den Beruf des Webers. Es ist aber auch die Lateinisierung des Familiennamens „Weber“. Das passt gut zusammen, ob es verbürgt ist, kann der Autor nicht garantieren. Denn hier greift eine andere journalistische Regel: Man kann sich auch totrecherchieren. Irgendwann ist Redaktionsschluss, der Artikel muss in die Druckmaschine, also ist an einer Stelle Schluss mit weiterem Nachfragen.

A.M. Textor, Sag es treffender, Sag es auf Deutsch, Rowohlt Taschenbuch Verlag 2011, ISBN 978 3 499 62765 1, 9,90 Euro